悩んでいる人

悩んでいる人生物技能検定3級に興味があるけど、どんな勉強をしたら合格できるだろう?

上記の疑問を解決します。

この記事では、生き物の知識を全く持っていない初心者でも独学で生物分類技能検定を合格するためのおすすめの勉強法を解説します。

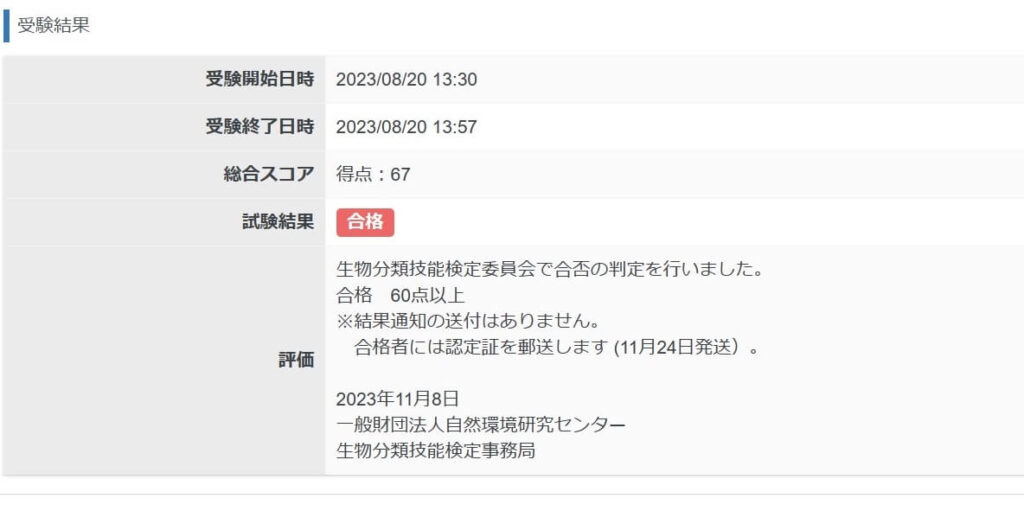

実際、私は独学で生物分類技能検定に合格しているので、説得力があります。

これから生物分類技能検定に挑戦する人やなかなか合格できない方は、ぜひ読んでみてください。

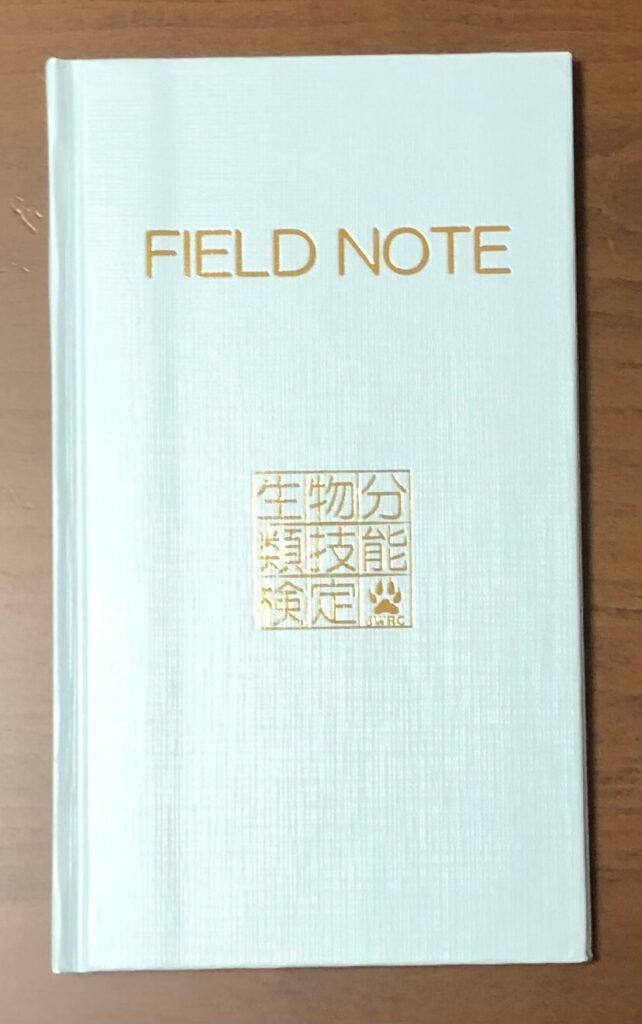

ちなみに、生物分類技能検定3級を合格すると、フィールドノートを手に入れられます。

↑こちらが合格者がもらえるフィールドノートです!

フィールドノートはこれから生物調査をする人には必須アイテムですので、合格した人は早速外に出て生き物を探してみましょう!

生物分類技能検定3級に合格するポイント

結論から述べますと、生物分類技能検定3級に合格するポイントは、以下の通りです。

- 過去問や解説集の問題を繰り返し解く

- わからない箇所はネットや図鑑を活用して調べる

- 毎回復習する

- 間違いノートや問題集作成アプリを活用する

それでは順に解説いたします。

過去問や解説集の問題を繰り返し解く

生物分類技能検定3級に合格するポイントは、どんな試験でも言われていることですが、過去問や解説集の問題をひたすら解くことです!

過去問を解くことで、出題される問題の傾向を理解するだけでなく、試験にかかる時間なども事前に把握できます。

従って、しっかりと勉強しておくことが不可欠です。

また、生物分類技能検定3級では、過去問と同一の問題が出題されることもあるため、出題された問題は確実に解けるようにしておくべきです。

例えば、「カブトガニは何の動物か?」という問題が何年も連続して出題されています!

問題集と解説書には3年分の内容が含まれています。最低でも2週間は予習しておくことがベストです。

昨年の問題がまったく同じ形で出題される可能性は低いため、2年前や3年前の問題に焦点を当てることがお勧めです。

過去問を最初に解くことで、自分の現在の実力を評価することができます。

たとえば、全ての過去問を解いて50点だった場合、合格点まであと10点必要ですので、どれくらいの勉強が必要かをおおよそ把握できます。

ちなみに筆者は間違えた問題をピックアップし、単語帳に書き込んで覚えていました。

特に生物の一般問題で自信を持って全問正解できた場合、そこに特に焦点を当てる必要はないでしょう。

逆に苦手な分野が判明したときは、そこを重点的に勉強します。

私は植物が苦手でした。

どの項目に重点的に学習するかを選別し、取捨選択が合格への近道となります。

苦手な分野はネットや図鑑で調べて徹底的に補強しよう

生物分類技能検定3級の出題範囲は、生物の分類や特徴といった基本的な知識が中心です。

Wikipediaレベルの知識でも3級は十分対応可能です。

そのため、問題を解く中で出てきた「聞いたことのない動物名」や「分類に関する専門用語」が理解できない場合でも、焦る必要はありません。

わからないところは放置せず、自分で調べて理解を深めよう

過去問を解いていくと、「これはどの分類に属する生き物?」「なぜこの選択肢が正しいのか?」といった疑問が出てきます。そうした不明点はそのままにせず、必ず調べて理解を深めていくことが大切です。

具体的には以下の方法で補強しましょう!

- Wikipediaで生物の特徴や分類を調べる

- 「○○とは」で検索すれば、基本的な情報がすぐに確認できます。

- 例:「ギフチョウ」「カブトガニ」など、過去問頻出の生き物も掲載されています。

- SNSやニュースを活用

- SNSやニュースを活用して、生き物の最新情報を取り入れるといいでしょう。試験範囲は毎回改訂されていて、生き物の最新情報にまつわる問題も出題される可能性が高いです。

- YouTubeや動物番組で視覚的に覚える

- 生き物の動きや生態が視覚で理解でき、記憶にも残りやすいです。ちなみに私は「ダーウィンが来た!」を毎回視聴しています。

図鑑があればベストだが、ネット情報でも十分対応可能

紙の図鑑は信頼性が高く、情報も豊富ですが、種類によっては数千円以上するため、すぐに用意するのが難しい人も多いでしょう。

ですが安心してください。生物分類技能検定3級の出題内容は、Wikipediaや学習サイトで得られるレベルの知識で十分にカバーできます。

特に1級や2級で出題されるようなマイナーな種や、学術的な分類の深掘りは一切問われません。

つまり、基礎用語と代表的な生物の分類さえ押さえれば、合格ラインに十分届くのです。

わからなかったことをそのままにしない習慣が合格に直結

生物分類検定の合格者の多くは、「わからないことはすぐに調べて、その場で理解する」という習慣を徹底しています。

たとえば、筆者も過去問で間違えた問題については、その都度Wikipediaで調べ、ノートにまとめて知識を蓄積していきました。

この「疑問→検索→理解→記録」というサイクルを繰り返すことで、どんどん知識が定着し、自信を持って問題に取り組めるようになります。

忙しくても毎日少しずつ!復習を習慣化すれば、生物分類技能検定3級は確実に合格できる

生物分類技能検定3級に合格するためには、「継続的な学習」と「知識の定着」が不可欠です。

その中でも特に効果的なのが、毎日の復習です。

どんなに短い時間でも、前日に学んだことや間違えた問題を振り返ることで、記憶が確実に強化されていきます。

復習が重要な理由とは?

人間の脳は、一度学んだことでも時間が経つとどんどん忘れてしまいます。

これは「エビングハウスの忘却曲線」という心理学の理論でも証明されており、1日経つと約70%の情報を忘れるとも言われています。

しかし、同じ情報を何度も繰り返しインプットすることで、記憶が強固になり、長期的に覚えられるようになるのです。

この「忘れる前に復習する」ことが、合格に直結するカギになります。

筆者の実体験:忙しい日でも“毎日復習”を継続した結果…

筆者自身、日中は仕事や副業で忙しく、机に向かって勉強できない日も多くありました。

しかし、どれだけ疲れていても「前日できなかった問題を1問だけでも見直す」という復習だけは、毎日欠かさず続けました。

たとえば、夜寝る前の5分で間違えた問題を見直す。

通勤中の電車の中で、スマホを使って自作の問題を1〜2問解く。

それだけでも知識の抜けを防ぎ、自信を持って本番に臨むことができたのです。

「時間がないから今日はやらない」ではなく、「1問だけでも復習する」というマインドが合格につながりました。

間違いノートとアプリを活用して、復習効率を最大化しよう

生物分類技能検定3級に合格するには、ただ勉強するだけではなく、間違えた箇所をしっかり復習する仕組みづくりが重要です。

特に、過去問でミスした内容や覚えづらい分類は、ノートやアプリで繰り返し見返すことで、確実に知識として定着していきます。

自分だけの「間違いノート」を作って苦手を克服!

間違いノートとは、試験対策中に間違えた問題や理解が浅かった内容をまとめた復習用ノートのことです。

以下の手順で作成すれば、あなただけの最強の参考書になります。

間違いノートの作り方

- 問題文と選択肢を記録する

過去問で間違えた問題をそのままノートに書き写し、どこを間違えたのかを明確にしておきます。 - 生物の画像を貼る

該当する生物の写真をネットで検索して印刷し、ノートに貼って視覚的に覚える工夫をします。 - 分類と特徴、生態をまとめる

その生物の分類(例:節足動物門、甲殻類など)や生息地・特徴などをWikipediaなどで調べ、簡潔に記述しましょう。

このノートは、試験直前の総復習にも非常に役立ちます。自分がどこでつまずきやすいかを見える化できるのが最大のメリットです。

忙しい人におすすめ!スマホアプリで「ながら学習」を習慣に

とはいっても、忙しくて勉強する時間がなかなか取れないよ・・・。

そんな悩みを持つ人には、スマホアプリを使ったスキマ時間の活用が最適です。

スマホのアプリを使えば、電車で移動している時もTVを見ている時にCMが流れている間でも勉強することができます。

実際、私も間違えた問題をアプリに入力して、自分だけの問題集を作成していました。

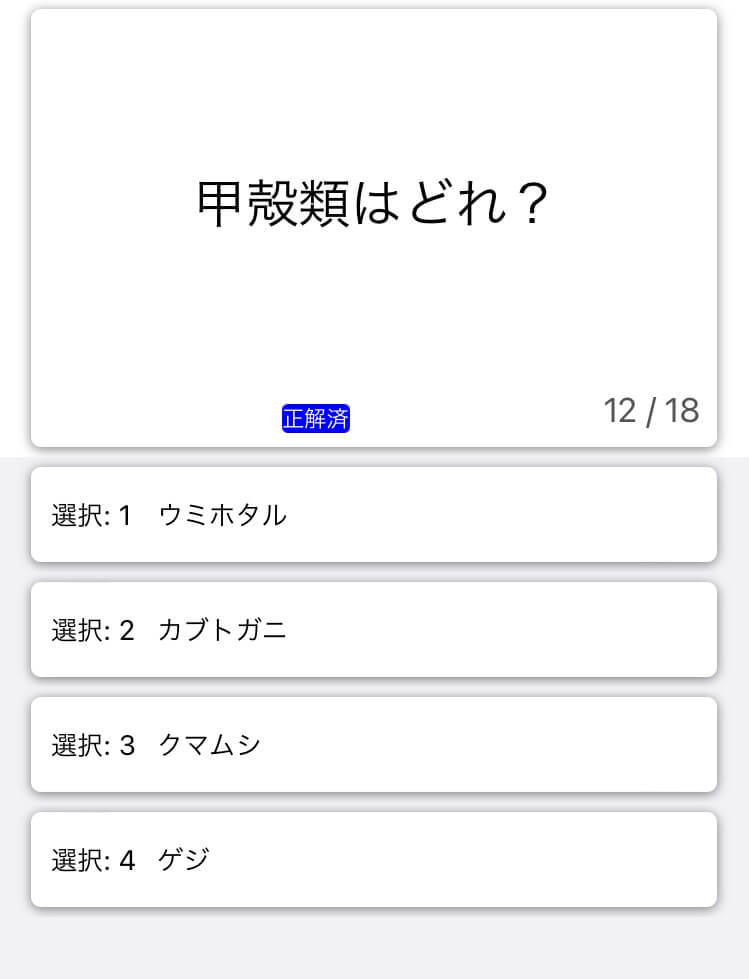

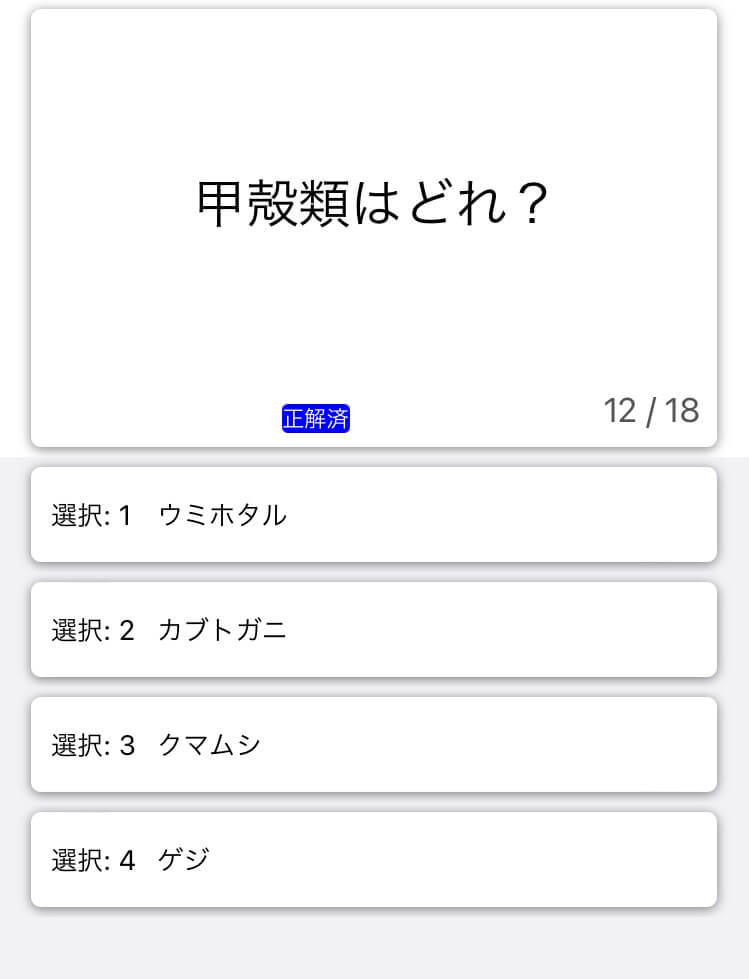

こちらのアプリは、「作る『4択問題』」という自分で4択問題を作成できるアプリです。

写真付きの問題が作れるので、生物分類技能検定3級の試験対策には相性がいいアプリです。

過去問演習で間違えた問題を集めたオリジナルの問題集を作成できますよ!

無料で利用できるので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか?

どんなに忙しくても、「昨日間違えた1問を見直す」だけでも、確実に前進しています。

「毎日の小さな復習」が、最終的には本番での大きな自信につながるのです。

ぜひあなたも、間違いノート&スマホアプリを活用して、生物分類技能検定3級の合格を目指しましょう

生物分類技能検定3級の試験構成と出題傾向を徹底解説!

生物分類技能検定3級に合格するためには、まず試験の構成をしっかりと理解し、出題傾向を把握することが何より重要です。

そのため、過去問を活用した対策が効果的ですが、まずは試験全体の概要と問題形式について確認しておきましょう。

出題される内容と形式

生物分類技能検定3級では、動物・植物に関する分類や形態、生態の知識を中心に問われます。具体的には、以下のような構成になっています。

■ 一般問題(動物・植物の分類・形態・生態)

- 動物と植物の分類(門・綱・目など)に関する知識

- それぞれの特徴、生息地、行動様式などを問う設問

- 写真を見て名称や分類を答える問題も出題される(図鑑レベルの視覚的認識が必要)

■ 植物の葉の構造に関する問題

- 葉の形状、脈の入り方、付き方、分類的特徴を問う問題

- 過去にはスケッチ形式で出題されていたが、現在は選択式で視覚問題として出題される傾向

試験形式の変更点:スケッチ問題の廃止とCBT方式への移行

かつては、スケッチを書く問題が3級にも出題されていました。

たとえば、植物の葉の構造を見て正確に描く問題など、観察力と表現力を問う設問が含まれていました。

しかし、2021年以降、試験はCBT方式(Computer Based Testing)に変更されました。

これは、パソコンで受験する形式の試験で、会場の端末を使用して回答する形になります。

この変更により、手書きスケッチを求める問題は出題されなくなりました。

それでも「葉の構造」は重要!スケッチの知識は無駄にならない

スケッチ問題は形式としてはなくなったものの、植物の葉の構造に関する出題は依然として存在しています。

むしろ、視覚的な理解が求められる問題が増えており、葉の形や付き方を正しく見分けられるかが問われます。

つまり、かつてのスケッチ対策で培った「観察力」や「特徴を見分ける力」は、現在の試験でも十分役に立つスキルです。

たとえば、「単葉と複葉の違い」「対生・互生の葉の並び」「鋸歯の有無」などは頻出テーマです。

これらを図や実物で確認しておくと、本番での選択式問題にも対応しやすくなりますよ。

過去問の活用で、試験構成を「体感」しよう

試験構成を知るだけでなく、実際の過去問を解いて感覚を掴むことが合格への近道です。

本試験と同様の形式で出題される問題に取り組むことで、「写真問題の難易度」「分類問題の傾向」「葉の構造に関する出題の仕方」などが具体的に見えてきます。

問題集(3年分)と解説集は必須アイテムです。

出題パターンを把握し、頻出テーマから優先して対策しましょう!

生物分類技能3級の合格点や合格率について

合格点は100点中60点となっています。

かつては30%台の合格率も見られましたが、近年では約50%の合格率となっています。

だいたい簿記3級やFP2級と同じ難易度ですね。

そのため、適切に勉強すれば比較的容易に合格できるレベルの資格と言えるでしょう。

生物分類技能検定3級に合格するための勉強時間はどれくらい?

「生物分類技能検定3級の勉強時間はどれくらい必要ですか?」という質問は、受験を検討している方からよく寄せられます。

結論から言うと、勉強時間は人によって異なりますが、目安としては3か月〜半年がひとつの基準になります。

実体験ベースの合格スケジュール

筆者の場合、6月から勉強を開始し、8月に検定を受験。結果的に約3か月間の学習期間で無事合格できました。

1日の平均勉強時間はおよそ1.5時間ほど。平日は1時間程度、休日は少し多めに取り組むといったスタイルです。

このように、毎日コツコツ勉強することができれば、3か月でも十分に合格を目指すことが可能です。

ただし、初心者はもう少し余裕を持ったスケジュールを

筆者はもともと動物や植物に関する知識があり、生物の分類にも多少の理解があったため、短期間でも対応できました。

しかし、もしあなたが…

- 生物の知識に自信がない

- 学生時代に理科が苦手だった

- 「分類」や「門・綱・目」などの用語に馴染みがない

…といった初心者レベルからのスタートであれば、半年程度の学習期間を見積もっておくことをおすすめします。

初心者向けの学習スケジュールの目安

| 期間 | 学習内容の目安 |

|---|---|

| 1ヶ月目 | 用語や分類の基礎を理解、過去問を1年分解いて実力確認 |

| 2〜4ヶ月目 | 苦手な分野の克服+ノート・スケッチ・問題集づくり |

| 5〜6ヶ月目 | 過去問演習の繰り返し、間違いノートの総復習、試験対策の総仕上げ |

このように、インプットとアウトプットをバランス良く取り入れながら進めることで、初心者でも着実に合格レベルに到達できます。

生物分類技能検定3級は植物が鬼門!

生物分類技能検定3級は植物が鬼門です。

なぜなら、植物は動物よりもなじみがないからです。

身近な植物についての問題が出題されますが、大抵の人は雑草として認識しているので、なかなか植物に興味を持つことができません。

そのため、植物に関しては覚えにくいと感じる方が多いでしょう。

ただし、植物が好きな人は、逆に簡単だと感じる人が多いと思います。

前述しましたが、身近な植物に関する問題しか出ないので、わからない植物の情報はその都度、Wikipediaで調べ、ノートにまとめるというやり方でも十分合格を狙えますよ。

生物分類技能検定3級は就職や転職に活かせるか?

生物分類技能検定3級を就職や転職に活かしたいと考えている方は、こちらの記事を読んでください。

まとめ

初心者が独学で生物技能検定3級に合格する方法は、以下の通りです。

- 過去問や問題集をひたすら解く。

- わからない問題をノートや単語帳にまとめる。

- 図鑑やネットで調べる。

生物技能検定3級は、高校生から大学生向けの試験となっていますが、内容は初歩的な生物分類に関する知識を問うものです。

このため、試験の難易度はそれほど高くないと考えられます。

ただし、高校までの生物学とはやや異なる出題範囲があるため、試験対策のためのしっかりとした勉強が必要です。

本記事で紹介した勉強法を忠実に実践し、対策していけば、合格するのは十分可能なレベルになるでしょう。

生き物好きの方は、腕試しにぜひ挑戦してみてください!

コメント